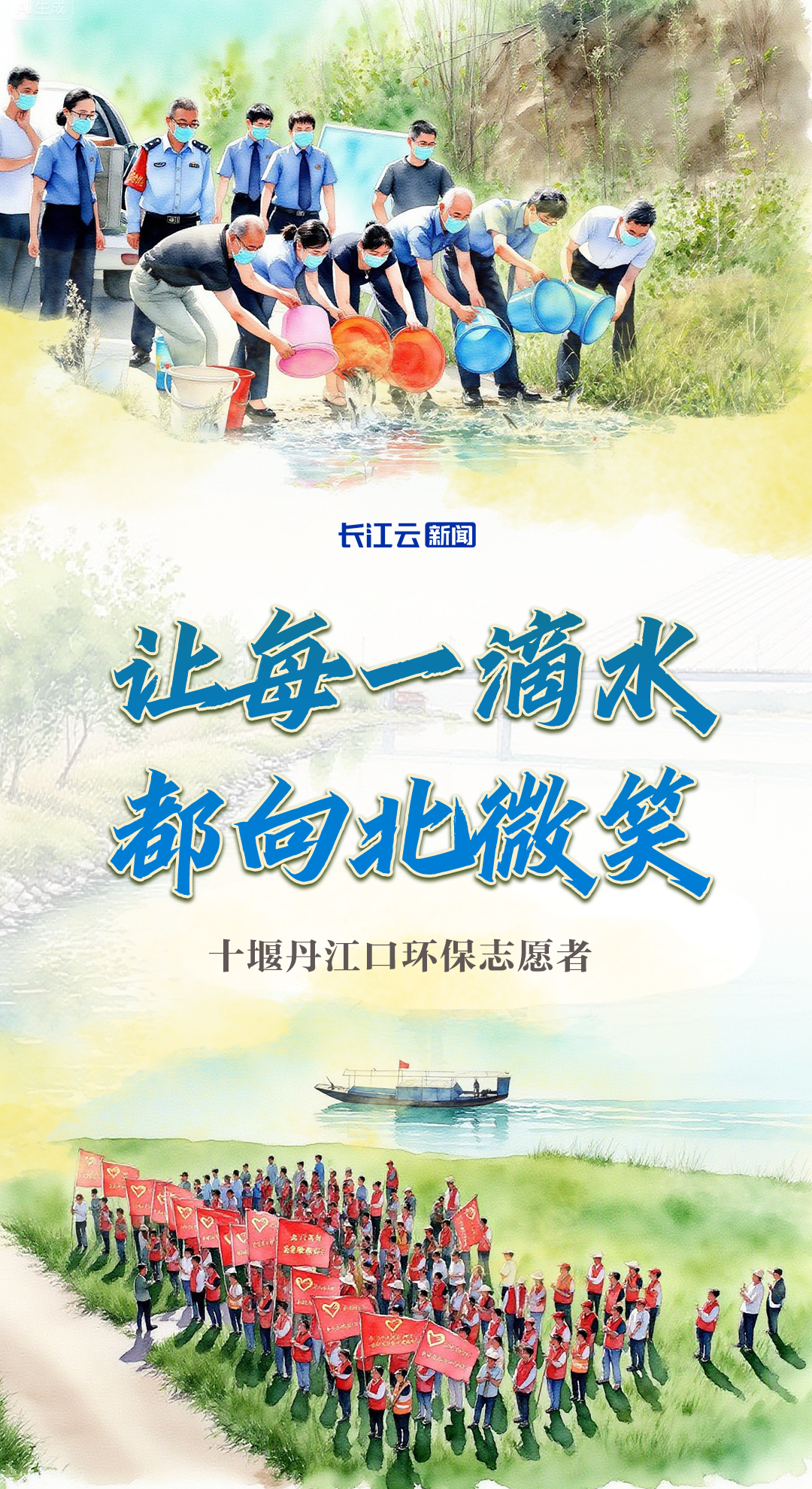

十堰丹江口环保志愿者:让每一滴水都向北微笑

十堰丹江口环保志愿者:让每一滴水都向北微笑

在十堰丹江口库区,活跃着一群可爱的环保志愿者。他们甘做库区守护者,争当净水“守井人”,用日复一日的坚守践行着“一泓清水永续北上”的庄严承诺。他们守护的不只是一汪甘洌的水源,更是华北数亿人口的饮水安全和绿色发展的生态屏障。

01

7月26日,丹江口市牛河林区凤凰山村的水库岸边,汛期的湿热裹着水汽弥漫开来。村书记杨献峰带着志愿者登上清漂船,网兜在水面划出弧线,将漂浮物打捞上岸。“汛期垃圾多了一倍,现在天天清漂,再晚也要保干净。”他擦着汗说。

烈日烤烫甲板,志愿者的蓝色马甲被汗水浸透,动作却不停歇。“一想到这水送北方,再热心里也舒坦。” 杨献峰的话透着执拗。2013年他回村时,护水队仅5名村干部。当时库区护水力量薄弱,他便顶烈日、冒严寒带头清漂巡河,村民们看在眼里、记在心上。2022年,杨献峰当选村书记后,带着村干部开了200多场院场会,把“守井人”的道理掰碎了讲、揉透了说;推行文明积分制:捡垃圾、护岸线能换米面油;又签订包保责任书明确分段责任。

村民们从起初的远远观望,慢慢变成主动加入,村民杨大银笑着说:“河面干净了,北方人能喝上清水,值!”如今,33名志愿者守护着15.3公里库岸线,家家参与成了常态。

02

凤凰山村的故事,是丹江口库区的生动注脚。如今,这里陆续诞生了300多支志愿服务队,超过16万名志愿者常态化开展保水护水活动。如何让庞大力量有序运转?“小水滴”志愿服务联合会给出了答案。

工作人员蔡源介绍,为调度全市志愿服务工作,他们开发了小水滴环保志愿服务平台。平台能即时发布志愿活动招募信息,由辖区内志愿组织认领。特殊时段,平台发布的紧急招募常被 “秒抢”。联合会更按群体和行业设立13个护水协会,从乡镇大队到村组、小组织成护水网络,让16万双手精准发力。

03

日复一日的守护,结出了亮眼的生态果实。今年上半年,丹江口水库Ⅰ类水质天数超75%,57条入库支流中25条达Ⅰ类标准,全域水质创历史最好水平。

当华北的民众打开水龙头,清澈的丹江水潺潺流出时,或许不会看到在千里之外的丹江口库区,志愿者们在湿热汛期里浸透的蓝色马甲,看不到他们巡河时弯腰捡起垃圾的背影,也留意不到 “小水滴” 平台上不断跳动更新的活动轨迹。但这些默默付出的志愿者们明白,他们用无数个日夜的坚守,让 “一泓清水永续北上” 从承诺变成了日常。

每一滴北送的水,都凝聚着他们的心血与担当,映照着志愿者们守护水源、润泽北方的坚定初心 。

(长江云新闻记者 陈赟 赵龙文 丹江口台 编辑 桂亮 美编 梁意)

编辑:陈琦