武汉环大学创新发展带:破“墙”聚力,打造科创强磁场

武汉环大学创新发展带:破“墙”聚力,打造科创强磁场

在武汉,92所高校如繁星散布,140万在校大学生青春涌动,155个国家级创新平台蓄势待发。如何让这座“大学之城”的丰厚科教资源,真正转化为驱动城市发展的强劲动能?环大学创新发展带建设,正在成为武汉破解这一难题的核心抓手。

建设环大学创新发展带,是落实习近平总书记“打造具有全国影响力的科技创新高地”重要要求的具体行动,是推动科教人才优势转化为创新发展优势的重要路径,是推动中心城区转型发展的重要抓手。

今年3月,省委常委、市委书记郭元强专题调研环大学创新发展带建设工作时强调,要深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神,认真落实省委省政府部署要求,大力推进环大学创新发展带建设,推动科技创新和产业创新深度融合,不断开辟发展新领域新赛道,为中心城区转型发展注入新动能。不久前,市委专题会议将环大学创新发展带建设提升到战略高度,一场打破体制壁垒、促进校城深度融合的创新实践,正在这座科教重镇全面展开。

战略觉醒:从“资源富集”到“动能迸发”

9月9日,市委召开专题会议研究环大学创新发展带建设工作,会议强调,要深入学习贯彻中央城市工作会议精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神,加快推进环大学创新发展带建设,精心培育创新生态,激发创新创业活力,推动科技创新和产业创新深度融合。9月28日,武汉市委召开专题会议研究我市“十五五”专项规划编制工作,会上再次提到,要推动科技创新和产业创新深度融合,坚持以“用”为导向,强化企业创新主体地位,高水平建设环大学创新发展带等平台载体。

武汉市政协常委、武汉市供销商业学校校长侯伯云对此深有感触:“武汉作为国家中心城市,必须把握时代机遇,高质量推进环大学创新发展带建设,这是实现‘校城双赢’的战略选择。”

“我们不缺科研成果,缺的是成果转化的高效通道。”武汉市政协委员、市社会科学院区域经济研究所副研究员操玲姣表示,“过去武汉长期存在‘科技经济两张皮’的现象,环大学创新发展带建设正是破解这一瓶颈的‘金钥匙’。”

全域实践:多点开花结硕果

洪山:打造“山水硅巷”品牌

“我们把环大学创新带建设作为全区科技创新工作的首要任务。”洪山区人民政府副区长邬磊介绍,该区编制了《武汉市环大学创新发展带规划》,同步编制“一校一册”。出台“山水星光”计划,配套推出“星光科转8条”,打造“山水硅巷”品牌。

武汉理工大学船海与能源动力工程学院教授张尊华感受到了明显变化:“洪山区政府把周边高校形成一个大圈,让我们高校联手合作,利用大学周边环境及相关企业和资金,形成全链条创新环境,进一步激发了老师们的创新热情。”

目前,洪山区已建成多个创新园区,吸引了一批高新技术企业入驻,初步形成了“校区、园区、社区”三区联动的发展格局。

武昌:构建“环高校知识经济圈”

武昌区着力打造“中科·武大智谷”,重点建设小洪山科学城、中科-武大科教融合创新协同基地、珞珈创新港产业园三大核心项目。通过成立中科·武大智谷科创产业融合发展中心,构建“一站七中心”工作服务体系,设立武汉大学技术转移概念验证基金、采用“政府引导+市场化运作”模式等众多举措,力求打通高校科技成果转化的“最后一公里”,加速科技成果从实验室走向市场,促成“AI医疗影像诊断系统”、“天问”人形机器人等一大批科研成果落地转化。

江夏:建设“环高校科创走廊”

江夏区充分发挥藏龙岛、庙山大学城优势,规划建设“环高校科创走廊”,紧密结合区域大学学科特色,打造特色鲜明的产业创新集群。设立汤逊湖光量子研究院、华科大人工智能研究中心等创新平台,重点建设光电信息技术产业园,与武汉纺织大学等单位共建“先进纤维材料中试基地”等平台。持续推进环汤逊湖大学创新带、汤逊湖梦想小镇、科技工作者社区等工作,打造青年人居环境样板片区。举办“智汇汤逊湖”赛事、议事厅等系列品牌活动,推动人才等创新资源流通。今年3月,该区出台“科创33条”,三家产业创新联合实验室同时揭牌,全力推动高水平科技成果转化。

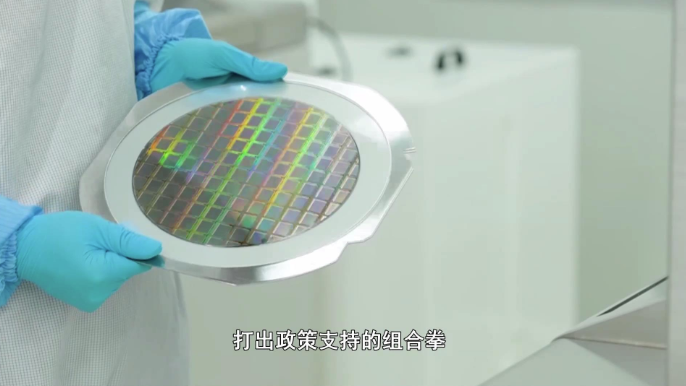

在各类政策的支持下,江夏区成功研制出全球首台掘爆机,氮化镓激光芯片等科研成果成功突破国外技术垄断,为产业升级提供技术支撑。

整体来看,武汉环大学创新发展带建设目前呈现出“多点开花、模式各异、初显成效”的特点,在政策体系支撑、创新载体扩容等方面取得一定成效,但在资源整合度、体制机制联动、创新载体发展、科技成果转化效率等方面,仍有待进一步提升和优化。

破题路径:机制创新与生态构建并举

操玲姣委员建议,加快出台市级层面的专项规划,并纳入“十五五”规划,制定市级行动计划。打造示范区,以“15分钟创新生活圈”为抓手,优化周边公共服务配套,实现“创业+居住+交流”一体化。优化政策供给与资源整合,建立“政策包”动态调整与跟踪监督机制。

“试点管委会模式势在必行。”操玲姣委员提出,在环武汉理工等成熟区域设立实体化管理机构,赋予管委会规划统筹、政策集成等权限,并纳入高校代表确保决策话语权。她还建议打造融合新模式,构建“成本洼地”。推行“XOD+新PPP+EPC”复合开发模式,盘活大学周边存量空间。建立“科技区长团”及“科技专家团”,探索“双向挂派”机制,促进人才有序流动。构建全链条转化体系。搭建线上线下一体化交易平台,建设概念验证中心、中试服务基地等全周期服务平台。推行职务成果单列管理、“先试用后转化”等制度创新,健全链式基金群和科技保险体系。

“我希望看到校城无界融合,创新资源自由流动,武汉成为全国科技成果转化的‘首选地’。形成若干个15分钟创新生活圈,校区、园区、社区融为一体,处处是活力迸发的创新场。”说起武汉环大学创新发展带建设,操玲姣满怀期待。

侯伯云常委建议通过“高远规划、高位推进、高能支持”,将大学建设为城市的大学,将城市变成大学的主场,实现“校城双赢”新局面。“借鉴美国旧金山湾区等发达国家以及北京中关村区域、西安环碑林区域等国内环大学创新发展带建设经验,站在把握未来科技和产业发展趋势上,结合不同高校院所学科优势,因地制宜地高起点、高标准规划布局若干各具特色的环大学创新发展带。”他呼吁通过国家部委协调、省级层面支持、市级层面统筹,成立环大学创新发展带建设专班,尽快出台市级或争取更高层面关于我市环大学创新发展带建设的支持政策。

侯伯云补充道:“理想的图景是科学家敢干、资本敢投、企业敢闯、政府敢支持,形成‘热带雨林’式的创新创业生态。”

以“带”为脉,铸就“超大孵化器”

未来的城市竞争,本质上是创新生态的竞争。从洪山的“山水硅巷”到武昌的“知识经济圈”,再到江夏的“科创大走廊”···武汉正加快把环大学创新发展带打造成科技创新和产业创新融合发展的重要载体、科技企业孵化培育和创新创业的重要平台,不断塑造发展新动能新优势。通过这样一条纽“带”,以破“墙”聚力的决心,打造科创强磁场,让知识、人才、资本、政策等各要素自由流动、高效耦合,最终使整座城市成为一个无限生长的“超大孵化器”。

这座“大学之城”正在迈向校城深度融合的创新之城,在中国式现代化进程中,书写科教人才优势转化为创新发展优势的崭新篇章。

编辑:陆兴敏